A View on the Children's Lives in European Soap Bubble Game Paintings in the 16th-19th Centuries

-

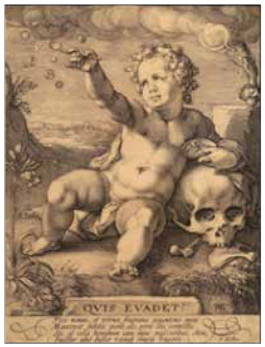

摘要: 在欧洲16~19世纪美术史上,艺术家们创作了大量描绘儿童玩耍肥皂泡的画作。这些画作不仅呈现了儿童肥皂泡游戏的生动情景,还反映了儿童在社会文化中的地位变迁以及人们对待儿童生命的态度变化。从对这些经典画作的图像学分析发现,肥皂泡游戏在不同历史时期承载着不同的象征意义。16~17世纪,易碎的肥皂泡是虚空画中儿童生命脆弱性的隐喻,除了其象征死亡的生命寓意,肥皂泡也是展现世俗儿童日常活动和道德意义的载体;到了18~19世纪,儿童玩耍肥皂泡的游戏属性进一步凸显,肥皂泡游戏成为代表应受保护的独特生命阶段“儿童期”的标志性活动,同时体现了预防医学时代人们通过改善儿童卫生来保护儿童生命的理念。对历史上肥皂泡游戏画及其蕴含的儿童生命观进行考察,不仅能够丰富人们对儿童肥皂泡游戏历史的认识,还深化了人们对儿童生命观演变的理解,从而有助于人们深入反思当今社会的儿童观。Abstract: In the history of European art from the 16th to the 19th centuries, artists created a large number of works depicting children playing with soap bubbles. These paintings not only present vivid scenes of children playing with soap bubbles, but also reflect the changes in children's status in social culture, as well as the historical evolution of people's attitudes towards children's lives. Through the iconographic analysis methods, these classic paintings of children can be interpreted to reveal that soap bubbles have multiple symbolic meanings in different historical periods. In the 16th to 17th centuries, fragile soap bubbles were a metaphor for the fragility of children's lives in vanitas paintings; in addition to their symbolic life meaning of death, soap bubbles are also carriers for showcasing the daily activities and moral significance of secular children. By the 18th to 19th centuries, with the game attribute of children playing with soap bubbles being more prominent, the soap bubble game became an iconic activity representing a unique life stage called childhood, and reflected the concept of protecting children's lives through improving their hygiene in the era of preventive medicine. The examination of soap bubble game paintings and the underlying views on children's lives in history can not only enrich people's understanding of the history of children's soap bubble games, but also deepen their understanding of the evolution of views on children's lives, thus prompting the reflection on the current society's views on children.

-

Key words:

- Soap bubbles /

- Games /

- Lives /

- Vanitas /

- Children

-

[1] 王振东. 多彩斑斓诚可爱——漫话肥皂泡[J]. 力学与实践, 2014(4): 511-516. [2] 戴岩伟. "吹泡泡"与物理规律[J]. 物理教师, 2013(4): 57+60. [3] 潘诺夫斯基. 图像学研究: 文艺复兴时期艺术的人文主题[M]. 戚印平, 范景中, 译. 上海: 上海三联书店, 2011: 13. [4] 彼得·伯克. 图像证史[M]. 杨豫, 译. 北京: 北京大学出版社, 2008. [5] 诺曼·布列逊. 注视被忽视的事物: 静物画四论[M]. 丁宁, 译. 杭州: 浙江摄影出版社, 2000: 6. [6] 肯尼斯·本迪纳. 绘画中的食物: 从文艺复兴到现当代[M]. 谭清, 译. 北京: 新星出版社, 2007: 59. [7] 杨秀娟. 悖论的象征——欧洲虚空画思想研究[J]. 艺术探索, 2018(2): 72-78. [8] AMY O. Homo ludens: Pieter Bruegel's Children's Games and the Humanist Educators[J]. Journal of Historians of Netherlandish Art 2012(2): 1-20. [9] WALTER S G. Bruegel[M]. New York: Thames & Hudson, 1977. [10] SANDRA H. Pieter Bruegel's Children's Games, Folly, and Chance[J]. Art Bulletin 1981(3): 447-475. [11] 森洋子. ブリューゲルの「子供の遊戯」遊びの図像学[M]. 东京: 未來社, 1989. [12] 罗伯特·达恩顿. 屠猫记: 法国文化史钩沉[M]. 吕健忠, 译. 北京: 新星出版社, 2006: 101. [13] ERIKA L. Imagining childhood[M]. New Haven & London: Yale University Press, 2006: 220. [14] 秦卉, 刘伟毅. 肥皂与洗涤剂的历史(上)[J]. 日用化学品科学, 2016(1): 44-49. [15] PHILIPPE A. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life[M]. Trans. by ROBERT B. New York: Alfred A Knopf, 1962: 47. [16] HOGREFE P. The Sir Thomas More Circle: A Program of Ideas and Their Impact on Secular Drama[M]. Urbana: University of Illinois Press, 1959: 26-207. [17] 陆石彦, 方明生. 勃鲁盖尔《儿童游戏》中的儿童观探析[J]. 现代教育论丛, 2023(3): 55-63. http://xdjylc.scnu.edu.cn/article/id/2527bcde-d10c-43bc-899d-bb8e14e679b6 [18] 菲力浦·阿利埃斯. 儿童的世纪: 旧制度下的儿童和家庭生活[M]. 沈坚, 朱晓罕, 译. 北京: 北京大学出版社, 2013: 2. [19] EDWARD S. The Making of the Modern Family[M]. New York: Basic Books, 1975: 195. -

下载:

下载: