Clarification of the Origin of the "Moral, Intellectual, Physical, Aesthetics and Labor Education"

-

摘要: “德智体美劳”五育并举在学术上面临的质疑主要是“包含论”和“异类论”,“异类论”的核心论点——“劳”不属于《论教育之宗旨》里“心育”的合理构成——是问题的关键。王国维在《论教育之宗旨》里论证“四育并举”的思路(“王国维框架”)其实是用两个日本学者的现成框架组装出来的,存在许多牵强附会、似是而非的论述。毛泽东在1957年所讲的“三育并举”在1900年左右就已经是中国人的常识,“四育并举”(包括美育的概念)则是蔡元培提出并大力倡导的。蔡元培版的“四育并举”既不存在《论教育之宗旨》里的那些错误,也根本就没有“心育”的概念。“包含论”和“异类论”的质疑对于蔡元培版的“四育并举”是无效的。《论教育之宗旨》的历史地位被严重高估了。我们应当摒弃这种高估所带来的负面影响,理直气壮地推进“德智体美劳”五育并举。Abstract: The opposition of Labor Education as a part of Well-Rounded Education is based on the argument that it is includable and especially inhomogeneous to other parts. The inhomogeneity of Labor Education comes from the fact that Labor Education is not a reasonable part of "mental education" - a concept in Wang Guowei's article "On Education Aim". The framework given in that article is actually assembled from two ready-made frameworks of Japanese scholars, which contains many antinomies and mistakes. Early around 1900, the idea of "moral, intellectual and physical education" was already a general knowledge to Chinese. Cai Yuanpei proposed the concept of aesthetic education and made it the fourth part of education aim independent from Wang Guowei. Compared with Wang Guowei's framework, Cai Yuanpei's version of "moral, intellectual, physical and aesthetic education" does not refer to "mental education" and contains no mistake. The disputation concerning incluability or inhomogeneity is invalid to Cai Yuanpei's framework. The historical status of "On Education Aim" is seriously overestimated. We should eliminate the resulting negative impact and uphold Labor education as the five part of well-rounded education confidently.

-

Key words:

- Labor education /

- Well-rounded Education /

- Cai Yuanpei /

- Wang Guowei

-

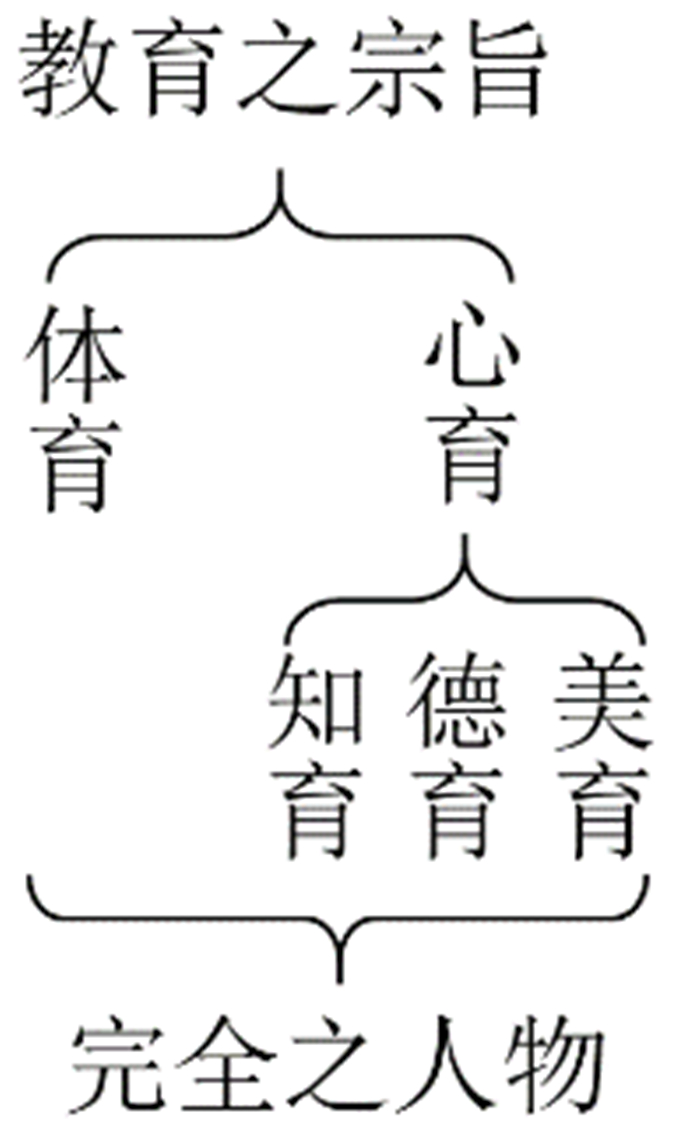

图 1 王国维《论教育之宗旨》的结论[6]12

-

[1] 于超, 于建福. 五育并举知行合一——黄济先生劳动教育思想的精神特质[J]. 教育研究, 2020(8): 56-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYYJ202008010.htm [2] 郑金洲. 劳动教育的"自立性"辨析——兼谈黄济、瞿葆奎先生的为学与对劳动教育的论辨[J]. 教育研究, 2021(2): 35-44. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYYJ202102009.htm [3] 中华人民共和国重要教育文献[M]. 海口: 海南出版社, 1998. [4] 顾明远. 教育同生产劳动相结合应该成为社会主义教育方针的重要内容——与肖宗六同志商榷[J]. 中国教育学刊, 1991(2): 35-44. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZJYX199102004.htm [5] 黄济. 关于劳动教育的认识和建议[J]. 江苏教育学院学报(社会科学版), 2004(5): 17-22. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JSJB200405003.htm [6] 王国维全集: 第十四卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2010. [7] 瞿葆奎. 劳动教育应与体育, 智育, 德育, 美育并列?——答黄济教授[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2005(3): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1000-5560.2005.03.001 [8] 谢维扬, 房鑫亮. 王国维全集: 第十六卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2010. [9] 瞿葆奎. 两个第一: 王国维译、编的《教育学》——编辑后记[J]. 教育学报, 2008(2): 3-9. https://xuewen.cnki.net/CCND-HLRB20231023B050.html [10] 梁展. 王国维"境界"的西学来源[N]. 中华读书报, 2011-01-26(13). [11] [奥] 林度涅尔. 教育学纲要[J] 剑潭钓徒, 译. 亚东时报, 1899(7): 11-15. [12] 谢维扬, 房鑫亮. 王国维全集: 第十七卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2010. [13] [德] 第斯多惠. 德国教师培养指南[M]. 袁一安, 译. 北京: 人民教育出版社, 1990: 20. [14] [日] 服部宇之吉. 心理学讲义[M]. 范源濂, 译. 东京: 东亚公司, 1905: 214. [15] 康建伟. 王国维对席勒"描写人生"的接受——以桑木严翼《哲学概论》与文德尔班《哲学史教程》为中心[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2018(5): 19-25. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDSK201805004.htm [16] 柏奕旻. 走向"世界美学空间"的"美育"——一个"明治—五四"的概念史考察[J]. 文学评论, 2020(4): 56-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WXPL202004007.htm [17] 吴俊升. 德育原理[M]. 北京: 商务印书馆, 1935: 3. [18] 朱京伟. 《时务报》(1896—98)中的日语借词——文本分析与二字词部分[J]. 日语学习与研究, 2012(3): 19-28. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RYXY201203005.htm [19] 姜义华, 张荣华. 康有为全集: 第三集[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 395-406. [20] 朱有瓛. 中国近代学制史料: 第一辑下册[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1986: 541. [21] 韦巍. 清末民初"德智体"三育传统的生成[J]. 浙江学刊, 2018(2): 18-25. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZJXK201802003.htm [22] 朱有瓛. 中国近代学制史料: 第二辑上册[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1987: 32. [23] 舒习龙. 姚锡光的教育考察与教育思想刍论[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版), 2011(3): 97-101. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDSF201103020.htm [24] 璩鑫圭, 唐良炎. 中国近代教育史资料汇编: 学制演变[M]. 上海: 上海教育出版社, 2007. [25] 张小丽. "德育""智育""体育"概念在近代中国的形成考论[J]. 教育学报, 2015(6): 107-114. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XKJY201506017.htm [26] 汤志钧, 汤仁泽. 梁启超全集: 第二集论著二[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018. [27] 汪征鲁, 方宝川, 马勇. 严复全集: 卷七[M]. 福州: 福建教育出版社, 2014: 24. [28] 朱京伟. 严复译著中的新造词和日语借词[J]. 人文论丛, 2008(00): 50-81. [29] 汪征鲁, 方宝川, 马勇. 严复全集: 卷三[M]. 福州: 福建教育出版社, 2014. [30] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第二卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 9-19. [31] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第一卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 357. [32] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第十七卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 457. [33] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第三卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 668. [34] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第七卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997. [35] 舒新城. 中国近代教育史资料: 上册[M]. 北京: 人民教育出版社, 1981: 223. [36] 美育学刊杂志社, 美育与文化传播协同创新中心. 中国美育发展报告(2011-2015)[M]. 上海: 上海三联书店, 2016: 90. [37] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第八卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 516. [38] 舒新城. 近代中国教育思想史[M]. 上海: 中华书局, 1929. [39] 中华民国教育部. 全国教育计划书(1919年3月)[A] 中华民国史档案资料汇编: 第3辑教育[C]. 南京: 凤凰出版社, 1991: 56. [40] 汪宏, 赵伶俐等. 现当代中国美育史论[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2016: 18. [41] 舒新城. 近代中国教育史料: 第二册[M]. 上海: 中华书局, 1928: 116-117. [42] 中国蔡元培研究会. 蔡元培全集: 第四卷[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998. [43] 单世联, 徐林祥. 中国美育史导论[M]. 南宁: 广西教育出版社, 1992: 505. [44] 中国国民党中央训练部. 党义教育大纲提案[J]. 中央训练部部务汇刊: 第一集重要议案及其他, 1928(1): 6. [45] 中华民国教育部. 三民主义教育实施原则[A] 中华民国史档案资料汇编: 第五辑第一编教育[C]. 南京: 江苏古籍出版社, 1994: 1035. [46] 林伯渠. 陕甘宁边区教育工作改革的方针[A] 老解放区教育资料选编[C]. 北京: 人民教育出版社, 1959: 10. [47] 人民教育出版社. 毛泽东同志论教育工作[M]. 北京: 人民教育出版社, 2000: 234. [48] 《湖南第一师范校史》编写组. 湖南第一师范校史: 1903-1949[M]. 上海: 上海教育出版社, 1983: 74. [49] 王兴国. 杨昌济集[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2008: 369. [50] 湖南省长沙师范学校. 徐特立文集[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1980: 295. [51] 中共中央文献研究室, 中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组. 毛泽东早期文稿[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2013. [52] 逄先知. 毛泽东年谱: 1893-1949上卷[M]. 修订本. 北京: 中央文献出版社, 1993. [53] 上海图书馆. 中国近代期刊篇目汇录: 第二卷(上册)[M]. 上海: 上海人民出版社, 1979: 142-143. [54] 李峰. 试谈王国维《论教育之宗旨》[J]. 辽宁教育学院学报(社会科学版), 1990(3): 24-28. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LJXY199003005.htm [55] 赵庆麟. 试论王国维的教育思想[J]. 运城师专学报, 1984(3): 35-44. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YCGD198403008.htm [56] 罗继祖. 庭闻忆略——回忆祖父罗振玉的一生[M]. 长春: 吉林文史出版社, 1987: 23. [57] 论德育与智育体育不应当并列为三要素[J]. 北洋官报, 1906(1264): 5-6. [58] 黄书光. 试论王国维的教育哲学观[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 1999(2): 68-76. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDXK199902008.htm [59] 谭好哲, 刘彦顺等. 美育的意义: 中国现代美育思想发展史论[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2006: 72. [60] 潘菽. 论所谓心身问题[A] 瞿葆奎. 教育学文集: 教育与人的发展[M]. 北京: 人民教育出版社, 1989: 28. [61] 布列钦卡. 教育科学的基本概念: 分析, 批判和建议[M] 胡劲松, 译. 上海, 华东师范大学出版社, 2001. -

下载:

下载: