On the Teacher Role Reconstruction in the Context of Embodied AI Participation

-

摘要: 作为人工智能在教育中的实践应用,AI教师在本质上遵循着离身智能的认知进路,但离身智能很难产生真正的认知交互和知识生成。针对离身智能的局限性,罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)提出人工智能应该具备具身性,将物理形态与环境感知融入机器人设计中,这为突破传统人工智能框架提供了新路径。在四种典型的AI课堂模型中,人类教师角色呈现出差异化定位:作为主导者,人类教师统筹课堂教学,AI系统提供精准的教学支持和个性化服务;作为合作者,人类教师与AI共同设计和实施教学活动,形成优势互补的协作关系;作为协助者,人类教师监督和指导AI主导的教学过程,开展适时干预和教学质量保障;而作为竞争者,人类教师与AI教师可以各自独立完成教学任务。这表明AI已经超越了原有的工具属性,成为具有自主性的课堂参与主体,催生出基于人机互补的混合智能教学新模式。Abstract: As a practical application of artificial intelligence in education, AI teacher essentially follows a disembodied intelligence cognitive approach, which face inherent limitations in fostering authentic epistemic engagement to generate genuine cognitive interaction and knowledge. Addressing these constraints, Rodney Brooks proposes integrating morphological intelligence with environmental affordances into robotic systems, thereby establishing a novel implementation framework to transcend disembodied limitations. Through analyzing four prototypical human-AI co-teaching models, this study reveals the evolving role of human educators. As pedagogical orchestrators, they curate instructional ecosystems while AI systems provide precise teaching support and personalized services; as collaborators, they design and implement teaching activities jointly with AI agents; as metacognitive supervisors, they primarily supervise and guide AI-led teaching processes, ensuring teaching quality and timely intervention; as adaptive counterparts, they demonstrate cognitive interoperability with autonomous AI systems. This demonstrates that AI has evolved beyond its inherent tool attributes to become an autonomous classroom participant, generating a new hybrid intelligent teaching model based on human-machine complementarity.

-

智能技术在大数据、大模型、云计算和机器人等方面的进展,不仅对我们所处的时代进行了灵活重组[1],而且消解了教与学活动对教师、书本以及物理空间的依赖。这使得人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)可以直接参与人的认知活动,并重构了“社会—信息—物理”时空新格局[2],促使师生个性化的需求在网络空间与现实空间的自由穿行中得到满足,呈现出数字化生存新样态。

AI伴随着各种技术导向的教育教学改革项目进入世界各地教室,使得学生的学习体验显著增强[3]。当下,智能系统已经能够提供自动化、自适应和个性化的教学,比如AI和机器人被用于探索和研究儿童的语言学习[4]。这对教师的传统生存方式提出了挑战,也助推了教育范式的数字转向。这种新的范式是在人类教师、学生与AI之间的认知互动中动态生成的。有研究发现:教师希望通过利用AI在课堂上给予某些学生更多关注,而在实际应用中却观察到学生喜欢与机器人交谈,并且更愿意使用外语与机器而非与人类交谈[5]。人们对世界的体验愈来愈多地经过技术中介延伸与展开[6],技术也成了社会关系和人类知识的积极生成因素[7],这种境况也改变了教育必定发生在人类教师与学生之间的原始假设。

技术的发展正在让人工智能获得有形实体,这种具身性(embodiment)构成了AI个体行动、社会互动及认识世界的基础要素,从而使其从工具性存在转向社会行动者成为可能[8]。身体有助于主体的社会建构,社会关系又塑造了具身主体在特定情景中有所作为的能力[9]。从理论上来说,AI教师作为助教、导师或同伴等不同角色,能完成特定的教学任务,其存在形式可以是虚拟的、可视化的抑或实体的,通过肢体语言、面部表情以及自然语言在多种学习环境中与学习者进行交流互动。有研究表明,以实体存在的AI教师的教学效果显著高于虚拟代理[10]。因此,作为未来课堂的一种形态,以具身存在的AI教师的参与具有大幅增强课堂效果的潜力,且将改变师生与具身AI等主体间的关系和性质。

AI在自适应学习推荐、个性化评估和智能反馈方面有其独特优势,尤其是机器学习的发展允许人工智能在定义明确的条件之外自主运行,为AI教师有效参与课堂教学提供了技术支撑。AI具备近乎无限的存储能力,海量的重复性知识和高超的技能传授能力,生成式AI甚至已经在进行知识生产,尤其ChatGPT的出现将人工智能的知识创造能力提升到新的高度[11],这使得教师完全可以借助AI的力量进行教学。尽管人工智能的相关研究和发展都十分迅速,但目前其只能支持AI在较低程度上参与教育教学[12],教师在人际交往、情感教育和人格塑造方面的作用不可替代。因此,人类教师在当前以及未来较长时期内都将以“双师课堂”的形式与AI教师合作(协作)开展正式及非正式的教学,这在减少人类教师的某些重复性工作或者增强人类教师处理信息方面发挥重要作用。与传统教学相比,这种AI教师参与的新的教学形式重新定义了教师角色,使人类教师可以专注于更有意义、更高层次和更富创新性的工作。

工作是作为特定角色的人的存在方式,也是人自我发展的需要。特定角色规定了专业特质,定义着胜任工作的能力[13]。教师通常具备知识权威、技能权威和道德权威等基本特质,但智能技术的发展逐渐在替代教师的某些程序性和非程序性工作的显性智能部分,比如可视化教学、虚拟仿真实验、大规模教学、个性化辅导和课堂练习的智能化反馈等等,使教师教学能力趋于整合化、精准化和协同化。可以说,技术拓展了教师的能力边界并丰盈着教学的内在本质,而经具身智能技术渗透并改进的教学模型,也为教学增添了新的问题域。比如,具身智能和AI教师的深层关系是什么?AI教师如何参与课堂?在AI教师参与的课堂中,人类教师具有什么样的角色转变?在新的课堂形态中,应如何优化整合人类教师和AI各自的角色优势?等等。

一. 离身智能、具身智能与AI教师

一 AI教师的离身智能(Disembodied intelligence)进路

传统的身心二分法,将主体与人分离,从而把黑格尔的绝对精神[14]或笛卡尔的精神实体[15]当成了解释和分析人类主体构成的出发点。这种解释虽然早已被批判和否定,但在现代社会却以另一种方式在人工智能领域中延续和发展,人工智能的“主体”(或称作“代理”,英文通常使用Agent)[16]一词无论是其内涵还是实际所指都与其高度类似。这种将认知主体与客观事物分离的理性主义观点就是经典人工智能的基础。符号主义将认知视为符号计算,将大脑中的感觉和运动视为输入和输出通道,将人建模为认知机器[17],进而可以在不参考感觉和运动的情况下研究认知过程[18]。世界具有可表征性,符号系统可以通过代表外部实在而获得意义,意即认知可以脱离人的身体而单独存在,这就是“离身智能”的理论基础。离身智能同时也意味着认知是可以进行计算的,其主要关注的是如何分析和整合认知信息,人工智能领域的“符号主义”“联结主义”和“行为主义”等也因而将计算从“符号计算”推进到“神经计算”乃至“进化计算”[19]。

AI教师作为人工智能在教育中的实践应用,其在本质上也遵循着离身智能的认知进路。比如,AI教师需要承担教育活动最基本的任务:知识的传递与发展。但离身智能对于AI教师的开发存在着诸多限制,比如在教学设计方面的预成性与教育情境的动态性、生成性之间产生矛盾[20]。如果每节课的教学目标、教学内容、课堂组织和课堂活动都是既定的,那么AI教师就只能作为课堂教学的展示工具出现,而无法激发更丰富、更广泛的学习视角。这种课堂教学也不是真正意义上的“教”与“学”,因此很难发挥作用。另外,离身智能也有可能造成教育环境的封闭。从认识论的角度出发,离身智能把主体与客体的关系构建成“表征”和“被表征”的关系,致使精确表征成为AI教师的基础和前提[21]。这种特性决定了AI教师需要定义明确的情景,能够始终完整和确定地了解当前状态,行为的结果是确定的,并且其他可能影响结果的因素也是可以预测的。这种脱离现实的智能设计,关注的是如何引导学生的行为,难以实现深层次的认知互动与知识建构。即使当前以深度学习为代表的技术机制仍普遍面临过度拟合(overfitting)[22]的问题——即,人工智能一旦适应了训练样本中的预设特征,其智能表现就会囿于狭窄的样本空间,无法有效处理和应对真实世界的复杂性,导致输出结果呈现出明显的机械性或模式化。

二 AI教师的具身智能(Embodied intelligence)进路

智能总是需要一个身体。针对离身智能的局限性,罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)提出,人工智能应该具有具身性[23],主张将身体和环境融入机器人中,从而构建可以与现实世界交互的机器人。布鲁克斯的人工智能设计主张类似于马丁·海德格尔(Martin Heidegger)及莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的思想[24],认为正是基于现实世界符号表征构建的封闭认知模型构成了人工智能的阻碍;世界本身包含着所有需要的信息,本应该就是人工智能的最好模型,即,人工智能可以将现实世界作为认识、组织和控制的对象,并从外部环境中学习。这意味着人工智能必须扩展并结合具身代理,通过代理的物理系统与现实世界进行交互。而休伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfrus)认为,虽然布鲁克斯认识到了具身对于人工智能的重要性,但其所设计的“ANIMATES”人工智能(基于现象学和具身认知理论的智能系统框架,核心思想是强调智能体与其环境的互动性和情境性)并没有自主学习能力[25]。

从具身智能的角度来看,AI教师可被定义为与环境交互的具有知识、目标和教育行为的具身智能代理[26]。根据穆斯塔法·埃米尔巴耶(Mustafa Emirbayer)等人提出的“代理”(Agency)理论 [27],可以将AI教师分为三个在具身认知上相互关联的维度,即AI教师专业知识和形成的经验(迭代维度),AI教师的目标期望(投影维度),AI教师在当下交互情景中的判断和决策(实践维度)。这三个维度将随着时间推移而展现在AI教师的具体教学行为中——互动发生在AI自身、人类教师、学生以及教学环境的其他要素之中,而环境在本质上是随着AI教师的身体活动出现的。这非常符合具身认知理论中“扩展心智”的观点[28]。此观点认为,认知的边界超出了自身边界并进入到外部环境之中,具身认知系统的内部和外部属于互补关系,因而形成了一个更广泛的认知系统。这就决定了AI教师必须动态构建课堂环境,通过语言、感知和行动体验,建立和拓展具体(或抽象)概念与现实世界参照物之间的联系。

具身AI扩展了教师的角色以及教学的范围和方式,提供了更加高效、有趣和个性化的学习体验。教师角色的发展变化和AI教师的引入,都为课堂教学创新带来了前所未有的可能性。虽然有研究表明AI教师在教学中有明显优势,在某些教学任务或活动中可以达到人类教师的水平,且学生的接受度更高[29],但仍需充分考虑其应用的整合限制和潜在风险。因此,需要探索如何整合、优化人类教师和AI教师的教学能力,深入研究教师在课堂中的角色定位,以及如何在高效运用AI教师的同时,结合人类智慧实现人机协同,以确保课堂教育的真正意义。

二. 具身智能与教师角色重构

具身AI教师的引入为教学增添了新的维度和可能性。传统计算机辅助教学(CAI)和智能教学系统(ITS)主要停留在信息呈现和简单反馈的层面,交互模式机械、预设性明显且学习路径固化。实体AI则跨越了传统教学系统的多模态交互边界,具备主动学习、知识更新和与环境自主交互的能力。这种从被动响应到主动学习、从静态呈现到动态生成的知识范式转变极大地提高了教学效果,尤其在一些更容易构建领域知识和学生模型的结构化学科领域,实体AI成为教育活动的主体,其表现优于大班教学的人类教师[30]。这种新型主体参与的教学活动深刻改变了课堂模型,也重新界定了传统意义上的教师角色。

一 作为教育主体的具身AI教师

教学活动在本质上是一种认知互动,涉及至少两个主体。卢西亚诺·弗洛里迪(Luciano Floridi)认为,当把认知互动降低到最小的逻辑结构,任何行为都是主体和受体之间的二元关系[31]。当然,二元性结构的弊端也很明显,往往忽略了主体之间以及所涉及整体的相关性,因而会忽视关系和整体对教育教学活动的影响。尼克·博斯特伦(Nick Bostrom)指出,如果两个实体具有相同功能,并拥有类似的身体体验,仅在实现基础或形成方式上有所不同,那么二者就被认为具有相同的主体地位[32]。因此,和人类主体类似,如果人工智能具有根据内在原因采取行动的能力,其将具有相应的主体地位;而如果是出自教育原因,其将具有教育主体地位。教育主体地位的确立是AI教师参与课堂、发挥作用并引发教师角色重构的深层次原因。

AI教师作为教育主体发挥作用,可以体现在“隐性教育主体”“显性教育主体”和“完全教育主体”这三个层面[33]。隐性教育主体的设计一般隐含于教育过程和教育对象之中——无论人们是否意识到,AI的系统设计都会引入人类(设计者和利益相关者)所持有的教育理念和价值观,在特定情况下会作出具有教育影响的决策和行为。显性教育主体则具有明确的“教师”角色设计,因此人工智能能够识别和处理各种教育情境下的信息交互,可以用正确的方式对外界环境做出反应。因此,这也意味着显性教育主体必然涉及明确的教学设计和推理,并用来指导教育行为。而对于完全的教育主体,就人类而言,教师就是完全教育主体的典型代表。

因此,AI教师作为具身主体参与课堂教学交互,其感知和表现性行为也被其他具有第一视角特征的主体(人类教师、学生)所感知和理解。这改变了同一个课堂中主体间的关系,重塑了教师角色。在人类教师与AI教师之间,AI教师与学生之间,AI教师与学生群体之间,形成了一种新的“主体间性” [34],而课堂的整体教育意义也依赖于所有主体的共同参与和建构。

二 新型AI课堂中的人类教师角色

AI参与课堂开启了课堂模型演进和教师角色重构的新篇章:人类教师与AI的协同作用不仅改变了传统教学模式,而且赋予了人类教师更加多元和综合的角色。以下四种典型的AI课堂模型清楚地呈现出人类教师角色的嬗变,并且将深刻影响各种教学场景中的教育实践。

1 人类教师作为课堂的主导者

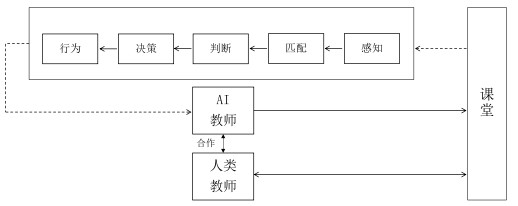

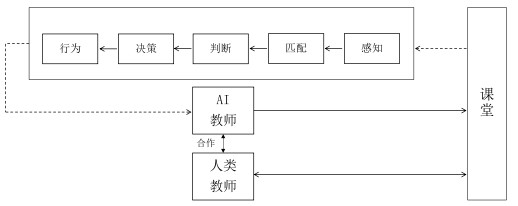

人类教师在AI课堂的初始模型中仍然扮演着主导的角色,而AI以“协助者”的身份出现。AI通过传感器和算法模型观察和跟踪课堂情况和学习过程,构建并持续更新学习者模型和教学模型,为人类教师提供基于AI的洞察力和可操作的反馈与支持。在这种课堂模型中,人类教师与AI存在于同一课堂空间,通过智能协作装备直接进行近距离协同工作。对于学生来说,AI协作者的存在也不是特别引人瞩目,课堂仍然是人类教师主导的AI课堂,除了自动化的感知和分析,学生没有直接与AI交互。这种课堂模型与传统课堂相比有明显差异,人类教师能够把更多时间和注意力放在学生身上,而AI的主要作用是增强课堂(这包括增强师生交互、增强认知建构、增强教学效果等),提高学生的学习体验。

这种AI课堂模型示意图如图 1所示。以常规课堂教学为例,人类教师往往难以同时关注每个学生的表现,并且缺乏向学生提供最适合支持的足够信息。相比之下,AI系统可以利用其独特优势协助学生,特别是其具备的大模型的能力。大模型能从海量数据中学习复杂的模式和关联性,并整合来自不同来源的信息流,进行实时的学习诊断和推荐。因此,在表面上看来仍然是传统的人类教师主导的课堂上,AI默默利用其感知工具实时收集课堂信息,持续跟踪和分析学生的课堂表现。基于知识驱动和深度学习结构,AI能够识别学生的举手频率或情绪表现,判断小组讨论是否达成共识,识别哪些学生可能遇到困难,以及是否出现与学习无关的行为等等。这些信号是AI自身进行判断并为人类教师提供反馈、帮助和支持的依据。这样,人类教师就能实时获得AI筛选后的关键可视化信息[35],减轻管理不同信息流的工作负担,从而增强而不是分散人类教师对课堂的关注。

教师作为主导者的角色由来已久。在传统教学模式中,教师主要通过单一、线性的方式传授知识,较为依赖个人教学经验和固定的教学进度,呈现出相对封闭和标准化的教学形态。而在AI协助的教学模式中,教师主导者角色发生重大转变。借助AI的智能分析和个性化推荐,教师能够动态调整教学进度和内容,实现更加精准和个性化的教学决策。AI提供的大数据分析和实时反馈使教师能够时刻把控课堂整体导向,突破传统教学的经验局限,将教学从经验驱动转变为数据驱动的智能化过程。这种转变不仅改变了教师的教学方式,而且重构了教师在课堂中的主体性角色,使其从知识的简单传递者转变为智能教学生态的策略性设计者和引领者。

2 人类教师作为课堂的合作者

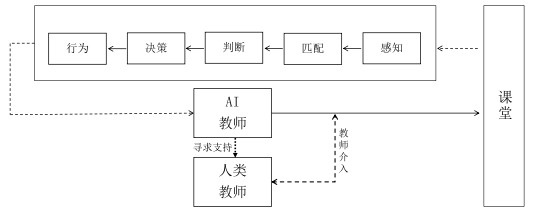

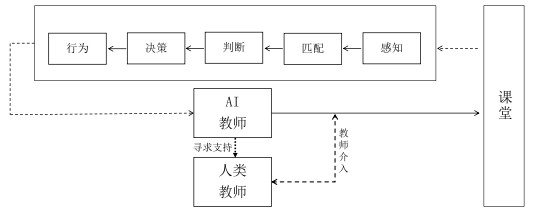

作为上述课堂的进阶模型,人类教师开始扮演“合作者”的角色,与AI共同开展课堂教学工作。在这种课堂中,人类教师将自身与人工智能相融合,通过相互增强的方式,共同影响学生的自我认知、参与度和情感表现。根据奥特姆·爱德华兹(Autumn Edwards)等人的研究[36],人们在与机器人进行实际交互后认为该交互体验超出了最初的预期。这一发现意味着,尽管人们最初可能对人机交互持有不同的期待,但一旦真正参与实际交互,就可能会以类似的方式感知人和机器人。换句话说,在人类教师和AI教师合作开展的教学中,学生在与AI教师进行互动时,会逐渐接受并认可其在教育中的角色,并从中获得类似于与人类教师互动时的体验。这就已经超越了AI最初的“工具”和“技术”定义,使AI成为更加活跃和自主的课堂参与主体。

在这种合作课堂模型中,人类智能和人工智能被有机整合到同一教学过程中,人类教师作为合作者与AI各自以最适合的方式开展课堂教学,并在教学流程中形成了物理和内容层面的深度融合。在此过程中,人类教师与AI教师以及学生展开认知互动,呈现出一种更为综合和协同的教学方式。

该课堂模式示意图如图 2所示。以一堂班会课为例。首先,根据教学设计,人类教师在课堂引入时安排AI教师带领学生观看专题视频。其次,人类教师根据教学进程组织学生讨论,并与AI教师一起巡视课堂,分别到每个小组面前观察其讨论情况。在讨论结束后,AI教师主持每个小组学生的发言——这可以通过预先标记的理想回应加以验证、判断和点评,而人类教师根据情况进行补充和引导。最后,人类教师对班会课进行总结和升华。以上是一种常规且正式的班会教育活动。学科性质不同,人类教师和AI教师在课堂中的角色也将有所侧重:社会科学中的许多学科都需要精心讲解和深度阐释,涉及情感交流和心理感知,需要人类教师充分发挥其优势;而在自然科学中,如数学或物理课堂中,通常要求学生掌握确定的知识体系,解决问题通常都有客观的答案或方法。因此,如果在自然科学的教学情境中,AI教师掌握的庞大知识库几乎可以精确解答所有知识点,可以很好地与人类教师进行认知互补,并将自身在预训练阶段所缺乏的知识经验在验证后添加到知识库中。

在这种课堂结构中,人类教师通过语言或手势向AI教师发出合作信号,共同组织教学活动。AI教师通过外表和行为触发拟人投射,使自身能够进行自然交互并直接参与课堂活动,其内部认知架构和外在表现都增强了课堂的认知活动。这种课堂合作模型的设计需要人类教师的精心策划。其关键在于人类教师充分发挥优势,利用自身的专业知识和经验,设计和引导课堂教学活动,同时确定最佳的人—AI协同模式,共同确保教学目标的达成。但是,这种协同合作模式还需要克服人类教师的局限性,以提高整体效率并优化教学效果。

3 人类教师作为课堂的协助者

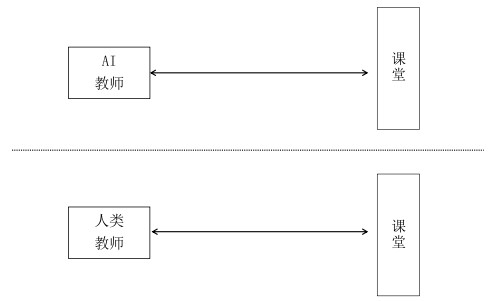

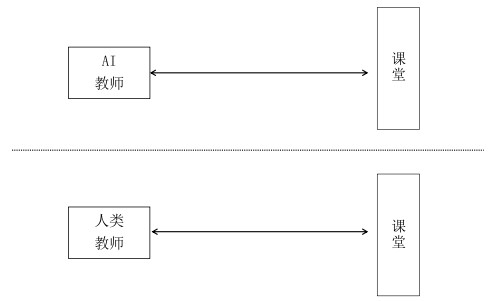

由于学科特点不同,某些学科教学更加适合采用人类教师协助AI教师的形式。但由于AI教师还无法单独完成全部教学任务,因此需要利用人类智能来增强人工智能。在这种课堂模型中,人类教师转向了“协助者”的角色,负责监督AI教师主导的教学活动,并在教学过程中适时提供支持或介入,保障整个教学活动有效运行。这类教学活动由AI教师主导,但对于自身无法作出判断或缺乏相应知识的情况,需要AI教师实时向人类教师寻求支持。

这类课堂模式的示意图如图 3所示。这种课堂模型虽然要求人类教师在课堂上担任辅助AI教师的角色,但同样需要全面掌握AI主导的教学设计、教学实施和教学评价等流程,监督整个课堂情况,以确保教学目标的达成。因此,人类教师不仅要充分理解和利用AI教师的优势,还要在必要时对AI教师的教学活动进行干预和调整。

以肯尼斯·荷尔斯泰因(Kenneth Holstein)等人的研究为例[37]。人类教师通过使用名为“卢米洛”(Lumilo,使用Microsoft HoloLens实现的混合现实智能眼镜)的智能眼镜增强对学生课堂学习认知表现的感知。这一过程将人类教师与AI教师连接起来。人类教师可以看到混合现实图标漂浮在教室里相应学生的头顶。这些图标根据AI教师的认知模型在整个课堂教学中实时更新,提醒人类教师需要注意的情况,帮助人类教师明确何时帮助何人。例如,如果学生始终掌握不了某些发音,或者没有完成某个任务,学生头上会出现一个红色问号图标,提醒人类教师关注此类情况并确定下一步的行动,或者通过鼓励学生反思来补充AI教师的指导。智能眼镜可以提供一目了然的信息,使人类教师将注意力集中在学生身上,还可以根据人类教师的要求显示个别学生的详细信息。如果AI教师诊断出某个学生在课堂学习中遇到了困难,就会向人类教师显示这些诊断以及学生最近在该项技能上犯的错误的具体示例。事实证明,将这些具体示例与AI的诊断一起显示给人类教师非常重要——人类教师可以尝试推断学生学习困难的深层原因,这也加强了人类教师和AI教师之间的认知互补。

4 人类教师作为课堂的竞争者

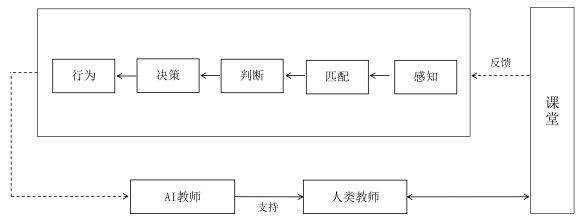

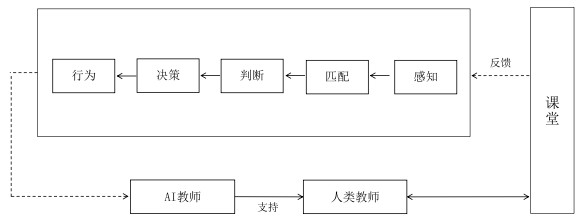

尽管从技术角度来看,在某些高度结构化的任务中AI已具备独立优化特定任务流程的潜力,但人类教师仍然具有不可替代性。人与人之间的交互在心理感知、情感需求和道德教育等方面是无可替代的,这使得人类教师的作用无法取代。因此,以上所述的双师课堂模型将成为人类教师和AI共同参与课堂教学的主要形式。除这三种模型之外,在理论上和某些应用场景中还存在一种自适应的AI教师主导课堂模型。在这种模型中,人类教师以“竞争者”的身份出现,而AI教师的目标仍然是减轻教师重复性、机械性和高强度的劳动,而非完全取代教师。AI教师的存在可以让经验丰富的人类教师将更多时间和精力投入更有意义和更具价值的工作中。这类课堂模式示意图如图 4所示。

对于某些场景,AI教师可依托人类教师的教学协同设计机制,在结构化知识(STEM核心课程)与非正式学习等场域实现教学流程的自主闭环运行。比如为参观博物馆的儿童讲解历史知识,这种应用扩展了课堂教学,意味着AI教师需要超越简单地关注知识传递,而必须采取某种积极的教学策略组织教学活动,例如说服儿童参与、提高儿童的好奇心和兴趣,以及确保儿童能获得积极的学习体验等。这种“竞争者”角色关系的存在,一方面促使人类教师不断发展自身的专业能力,努力提升其在教育领域的地位和影响力,另一方面意味着AI教师需要向人类教师学习,发展出更具教育能力和教育情感的角色。这样的角色关系使得人类教师和AI教师能够共同创造一个充满竞争、互动和丰富性的学习环境,为学生提供更全面、综合的教育体验。

在以上新兴教育实体参与的四种典型课堂中,AI教师与人类教师的角色都各不相同,这种参与展现了人类教师协同AI教师和学生共同创造富有成效的学习环境的整体愿景。课堂是AI教师、人类教师和学生参与教学活动的共同指向,意向行为和意向性的包含关系由此建立。通过精心设计学习者和系统之间的意向关系,AI教师可以对被意向的学生学习和课堂参与产生积极影响。这种人工的“意向性”虽然其实现方式为计算建模,但其目的性、表征性等核心属性都与人类意向性高度相似。当具有“意向性”的AI教师以实体形式参与课堂教学交互时,其感知行为和意向性输出也会被同空间中的其他主体(如人类教师、学生)所感知和理解,进而在AI教师与人类教师之间、AI教师与学生之间、AI教师与学生群体之间,形成全新的多元关系。这不同于传统教育中人与人之间的意向性互动,AI教师的介入使课堂成为多元意向性的交汇场域。课堂的整体教育意义不是完全由人类主体的意向性主导,而是需要所有参与者的意向性共同建构。

因此,AI教师不仅为教育带来了新的可能性,其自主决策和意向性行为也使其成为课堂意向性互动中的独立个体。这意味着AI教师需要为自身意向性输出负起相应责任,与此同时,人类也必须对AI教师的意向性行为负起责任,确保其意向性符合教育初衷。正如诺伯特·维纳(Norbert Wiener)所言,“我们最好非常确信,给机器植入的目标正是我们真正想要的目标”[38]。

三. 结语与展望

AI应用于教育的主要目的和作用在于拓展和提升人类的认知能力。但随着其自主能力的提高,AI已经超越了工具和技术的定义。[39]这种角色转变反映了人类教师和AI之间的新型关系,同时也助推教师角色的转变与重构。人类教师和AI教师共同参与课堂教学,形成了一种互补的混合智能。在这种“智能增强”课堂模式下,人类教师发挥自己的情感、判断和创造力等独特能力,AI教师则通过其强大的数据处理和分析能力为教师提供支持和洞察力。

技术对于教学的影响具有多面性,有时会增加教师的工作负担,有时甚至遮蔽和模糊了教育的本来面目,正如艾尔伯特·博格曼(Albert Borgmann)所说:“模糊掉了空间、时间与人的轮廓。”[40]但技术本身不会彻底改变教与学的本质,其价值为社会所构建和控制,其作用取决于教师在教学过程中的配置能力,其效果取决于制度化认可的学生学习结果。因此在信息社会中,教师愈发需要具备超越技术的认知能力。这对教师提出了更高要求——既要对现有教学能力进行推陈革故,又要进行新能力的重组更新。

目前,人类正越来越多地与AI一起工作。从社会参与者和行动者的角度来看,AI被注入文化的理解和社会的历史[41],虽然对教育的影响仍然具有很大不确定性,但其正从根本上影响和变革教育教学。为了促进人类和人工智能的协同向着更积极方向发展,我们不仅要厘清人类教师和AI教师在各种教学情景中具有哪些互补优势,还要让人类教师以及其他相关利益者参与、设计、理解并使用教育人工智能。这样,人类教师才能更深刻地理解教育,更好地从事教与学,进而增强AI在同一维度或者相同特征空间的感知、推理、决策和行为能力,使AI与人类价值观保持一致。故而,进一步识别和研究AI课堂的关键要素对于人类教师和AI教师如何在动态的教育系统中整合,如何推进智能型评估[42],如何赋予AI教师以“道德”,意义重大。

-

[1] Elliott, A. The culture of AI: Everyday life and the digital revolution[M]. New York: Routledge. 2019: 15-16. [2] Bryson, J. J. & Theodorou, A. How society can maintain human-centric artificial intelligence[J]. Human-centered digitalization and services, 2019: 305-323. [3] Kim, Y., Soyata, T. & Behnagh, R. F. Towards emotionally aware AI smart classroom: Current issues and directions for engineering and education[C]. IEEE Access, 2018, 6: 5308-5331. [4] Underwood, J. Exploring AI language assistants with primary EFL students[C]. CALL in a climate of change: adapting to turbulent global conditions–short papers from EUROCALL, 2017: 317-321. [5] Han, J. Emerging technologies: robot assisted language learning[J]. Language learning and technology. 2012, 16(3): 1-9. [6] Shilling, C. The body and social theory (3rd edition)[M]. London: SAGE Publications Ltd. 2012: 96-97. [7] Birke, L. Bodies and biology[C]. Feminist theory and the body: A reader. New York: Routledge. 1999: 42-49. [8] Heimann, M. & Hübener, A. F. AI as Social Actor: A Lacanian Investigation into Social Technology[J]. Journal of digital social research. 2023, 5(1), 48-69. doi: 10.33621/jdsr.v5i1.159 [9] Franks, D. D. Neurosociology: Fundamentals and current findings[M]. Springer. 2019: 43-45. [10] Leyzberg, D. Spaulding, S., Toneva, M. & Scassellati, B. The physical presence of a robot tutor increases cognitive learning gains[C]. In Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society. 2012, 34(34): 1882-1887. [11] Baidoo-Anu, D. & Ansah, L. O. Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning[J]. Journal of AI. 2023, 7(1), 52-62. doi: 10.61969/jai.1337500 [12] Wang, J., Liu, T. & Wang, X. Human hand gesture recognition with convolutional neural networks for K-12 double-teachers instruction mode classroom[J]. Infrared physics & technology. 2020, 111: 1-7. [13] Schein, E. H. & Van Maanen, J. Career anchors and job/role planning[J]. Organizational dynamics, 2016, 45(3): 165-173. doi: 10.1016/j.orgdyn.2016.07.002 [14] Panova, O. B. Spirit and language in Hegel's philosophy of absolute spirit[J]. Procedia-Social and behavioral sciences, 2015, 200: 502-508. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.008 [15] Battestin, M. C. Sterne among the Philosophes: Body and Soul in A Sentimental Journey[J]. Eighteenth-Century fiction, 1994, 7(1), 17-36. doi: 10.1353/ecf.1994.0015 [16] Lior, A. AI entities as AI agents: Artificial intelligence liability and the AI Respondeat Superior Analogy[J]. Mitchell hamline law review, 2020, 46(5): 1044-1100. [17] Newell, A. & Simon, H. A. Computer science as empirical inquiry: Symbols and search[C]. In ACM Turing award lectures. 1975, 19(3): 113-126. [18] Barsalou, L. W. Grounded cognition[J]. Annu. Rev. Psychol. 2008, 59: 617-645. doi: 10.1146/annurev.psych.59.103006.093639 [19] Zhang, C. & Lu, Y. Study on artificial intelligence: The state of the art and future prospects[J]. Journal of industrial information integration. 2021, 23: 1-9. [20] Li, J. & He, J. Research on AI-Assisted Teaching Mode for English Teaching from the Embodied Cognitive Perspective[C]. In International Conference on Innovative Computing. Singapore: Springer Nature Singapore. 2022: 294-299. [21] Shin, J., Chen, F., Lu, C., & Bulut, O. Analyzing students' performance in computerized formative assessments to optimize teachers' test administration decisions using deep learning frameworks[J]. Journal of computers in education. 2022, 9(1): 71-91. doi: 10.1007/s40692-021-00196-7 [22] Mutasa, S., Sun, S., & Ha, R. Understanding artificial intelligence-based radiology studies: What is overfitting?[J]. Clinical imaging. 2020, 65: 96-99. doi: 10.1016/j.clinimag.2020.04.025 [23] Brooks, R. A. Intelligence without representation[J]. Artificial intelligence. 1991, 47(1-3), 139-159. doi: 10.1016/0004-3702(91)90053-M [24] Zebrowski, R. In Dialogue with the World: Merleau-Ponty, Rodney Brooks and Embodied Artificial Intelligence[J]. Journal of consciousness studies. 2010, 17(7-8): 156-172. [25] Kozma, R. & Freeman, W. J. Cognitive phase transitions in the cerebral cortex-enhancing the neuron doctrine by modeling neural fields[M]. Switzerland: Springer International Publishing. 2016: 6. [26] Padmakumar, A. Thomason, J., Shrivastava, A., et al. Teach: Task-driven embodied agents that chat[C]. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2022, 36(2): 2017-2025. [27] Emirbayer, M. & Mische, A. What is agency?[J]. American journal of sociology, 1998, 103(4): 962-1023. doi: 10.1086/231294 [28] Clark, A. & Chalmers, D. The extended mind[J]. Analysis. 1998, 58(1): 7-19. doi: 10.1093/analys/58.1.7 [29] Leyzberg D, Spaulding S, Toneva M, et al. The physical presence of a robot tutor increases cognitive learning gains[C] //Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society. 2012, 34(34): 1882-1887. [30] Du Boulay, B. Artificial intelligence as an effective classroom assistant[J]. IEEE intelligent systems. 2016, 31(6): 76-81. doi: 10.1109/MIS.2016.93 [31] Floridi, L. The ethics of information[M]. New York: Oxford University Press. 2013. [32] Bostrom, N., & Yudkowsky, E. The ethics of artificial intelligence[M]. New York: The Cambridge handbook of artificial intelligence. 2018. [33] Moor, J. H. The nature, importance, and difficulty of machine ethics[J]. IEEE intelligent systems, 2006, 21(4), 18-21. doi: 10.1109/MIS.2006.80 [34] Arshinov, V., Chapny, E. & Chekletsov, V. Intersubjectivity and Complexity in Human Enhancement Problem[C]. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy. 2018, 3: 11-13. [35] Kim, Y., Soyata, T. & Behnagh, R. F. Towards emotionally aware AI smart classroom: Current issues and directions for engineering and education[C]. IEEE Access. 2018, 6: 5308-5331. [36] Edwards, A., Edwards, C., Westerman, D., et al. Initial expectations, interactions, and beyond with social robots[J]. Computers in Human Behavior. 2019, 90: 308-314. doi: 10.1016/j.chb.2018.08.042 [37] Holstein, K. & Aleven, V. Designing for human–AI complementarity in K-12 education[J]. AI Magazine. 2022, 43(2), 239-248. doi: 10.1002/aaai.12058 [38] Wiener, N. Some Moral and Technical Consequences of Automation: As machines learn they may develop unforeseen strategies at rates that baffle their programmers[J]. Science, 1960, 131(3410): 1355-1358. doi: 10.1126/science.131.3410.1355 [39] Fuhai S, Ruixing Y. Moral Status Consideration of Artificial Intelligence[J]. Science & Education. 2021, 32: 1-17. [40] Borgmann A. So who am I really? Personal identity in the age of the Internet[J]. AI & Society. 2013, 28: 15-20. [41] Featherstone, M. & Turner, B. S. Body & society: An introduction[J]. Body & Society. 1995, 1(1): 1-12. [42] 曾文婕, 周子仪. 从"育分"到"育人"——中国式教育评价现代化道路探析[J]. 现代教育论丛, 2023(2): 86-92. http://xdjylc.scnu.edu.cn/article/id/11945bc5-d0f3-4b93-8919-4c1f592e84a7 -

下载:

下载:

下载:

下载: